前回の記事にて、フィットネストラッカー〈Fitbit Charge 5 (フィットビットチャージ5)〉を使った睡眠状態の測定・解析とその課題、そして筑波大学発のスタートアップ企業〈S’UIMIN〉による〈InSomnograf (インソムノグラフ)〉というサービスの存在について紹介しました。

上の記事では、InSomnografに目を付けたきっかけや関心を持ったポイント、近所のクリニックで申込みを進めた経緯について触れました。翻って今回は、InSomnografの測定キットを眺めてみるとともに、ひととおり触ってみた感想、そして得られた結果について踏み込んでいきたいと思います。

睡眠計測デバイス一式

クリニックでの申込みから1週間程度で、検査用の装置一式が自宅に届きました。

開封の儀

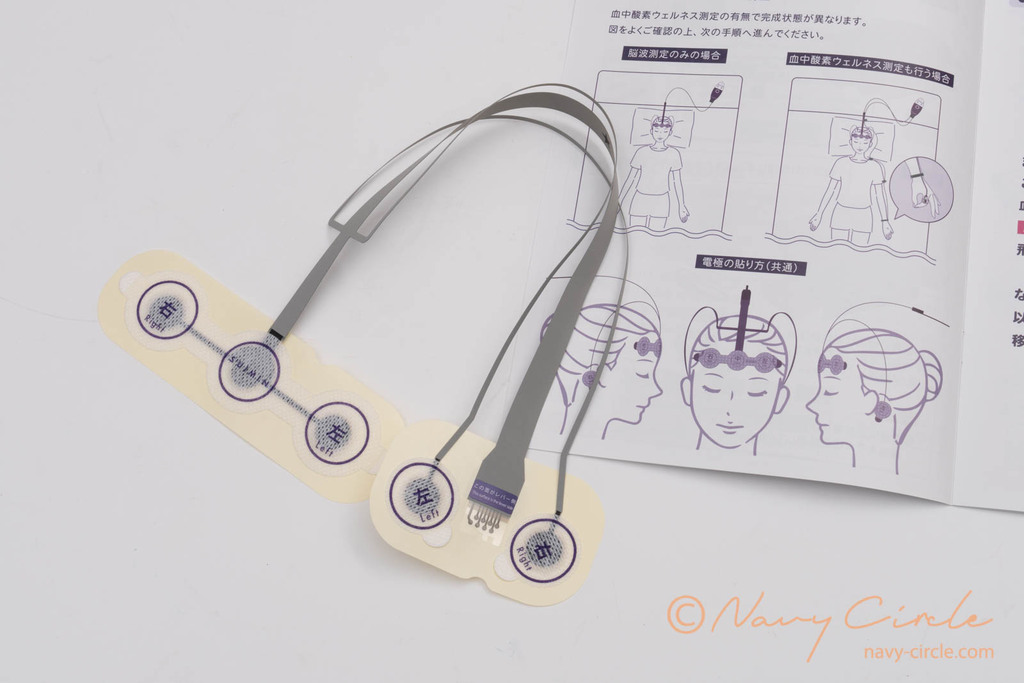

梱包を開けると、下の写真のように検査キットと説明書が現れます。写真の右下に写っている銀色のパッケージの中には、脳波測定用の使い捨ての電極が封入されています。

ハードウェアを箱から取り出してみました。左側に写っているのが測定器本体で、右側は本体に接続して使う「血中酸素ウェルネスセンサ」です。本体から伸びている黒いケーブルに後述の脳波電極を接続し、血中酸素ウェルネスセンサも本体にケーブルで接続します。Fitbit同様、血中酸素飽和度 (SpO2) ではなく血中酸素ウェルネスという表現なので、こちらのセンサーは医療機器ではないのかもしれません。レンタル中に確認しそびれてしまったのですが、Fitbit同様反射式の測定になっていたような。

脳波電極は6点入っており、1回 (1晩) 使ったら廃棄して新しいものを使うインストラクションとなっています。1点はうまく貼り損ねた、または測定がうまくいかなかった場合のための予備でしょうか。粘着性があり、台紙から剥がしてそのまま額や耳の後ろに貼り付けることができます。

スマホアプリ経由ではなく、本体が直接インターネットに接続

本体に刻印されている技術基準適合証明 (技適) の工事設計認証番号で検索すると、中国の〈Quectel Wireless Solutions〉というメーカーが製造している〈EC25-J〉という型名のLTE通信モジュールがヒットしました。セルラー通信機能を内蔵しているようです。

この手のデバイスにおいては、専用のスマートフォンアプリが準備されていることが少なくありません。アプリを通じてスマートフォンとデバイスとをBluetoothで接続し、Bluetooth経由でデバイスから収集したデータをスマートフォンからアップロードする、といった手続きが典型的です。一方で、InSomnografは専用アプリもなければ、スマートフォンとのペアリングもありません。アプリは開発に加えて保守・更新にコストが掛かりますし、ユーザーのテクニカルサポートを必要とするケースも少なくないかもしれません。たとえハードウェアのコストが上昇したとしても、測定デバイスだけでデータ収集・アップロードが完結した方が却って低コストでサービス運用できるということでしょうか。

5晩分の測定を実施

上で紹介したような一式を使って、私の眠りの様子を5晩分測定・解析してみました。初日こそセンサーの取り付けやケーブルの取り回しに苦戦しましたが、慣れれば問題ではありません。

一応、枕元を整えて、頭に電極を貼って横たわった様子をセルフィーしておいたのですが、その写真をここに掲載する勇気は湧いてきませんでした。

優れたUXがとても好印象

今回InSomnografを試してみて、個人的に最も好印象なのはその優れたユーザーエクスペリエンスです。多くの一般消費者にとって不慣れであろう睡眠時の脳波測定というタスクを、少しでも簡単かつ確実に行えるような工夫が盛り込まれているように感じます。

図や写真が無く恐縮ですが、測定準備から起床後の後処理に至る流れを、UXの良し悪しに軸足を置きながら紹介していこうと思います。

シンプルなハードウェア

わかりやすいところだと、本体のインタフェースでしょうか。

側面 (下の写真の右側) の電源ボタンと、本体中ほどの測定開始ボタンにインジケーターのみ。コンシューマー製品っぽい筐体デザインも相俟って、機械の扱いが苦手な方でも親しみやすそうな設計です。

説明書に沿って本体に脳波電極とパルスオキシメーターを接続し、満を持して装置の電源をオンにすると、音声ガイダンスが流れたのちにセンサーの接続確認のシーケンスが自動実行されます。問題がなければ測定開始ボタンの周囲が青く発光するので、それを確認したらボタンを押して眠りに就くだけです。一方、センサーの接続や取り付けに問題がある場合は、「左」「中」などと書かれたインジケーターが黄色に光るとのことですが、私はそうした問題に遭遇することはありませんでした。

充電開始がデータアップロードのトリガーに

起床したら、電源ボタンを長押しして測定を終了します。測定器はバッテリー駆動であり、夜通し動作した後は翌晩に向けて毎回充電が必要となっています。そこで本体を電源に繋ぐと、充電が開始されると同時にセルラー回線で測定データが自動的にアップロードされるようになっています。逆に、給電以外の操作でデータアップロードを開始させる方法はなく、アップロードを開始して次のステップに進むには必ず充電の準備が必要となります。

データアップロードが完了したタイミングでメールが届き、InSomnografのマイページからその日の眠りに関するアンケートに回答するように促されます。そして、アンケートへの回答を済ませると、マイページ上でその日の眠りの速報データを閲覧することができます。

高度に仕組み化された起床後の手続き

うまくできてるなぁ、と感じるのは、起床後に行うべき一連の手続きがうまく仕組みされている点です。

25,000円もの私財を投じてこのような検査を試しているだけあって、その日の眠りの具合に関する速報は一刻も早く閲覧したいもの。そうした心理を利用して、データアップロードのトリガーとなるデバイスの充電、最終レポートにおける診断の材料となるアンケートへの回答、すなわち確実な検査に必要な毎日のタスクをユーザーが自発的に行う動機付けがなされています。また、各晩のデータを毎日アップロードできるため、万が一測定に問題が生じている場合はただちにそれに気付くことができます。仮に、毎日その場でデータアップロードをしないような設計になっているとすれば、5晩分のデータを計測して本体を返却し、そこではじめてデータが正しく取得できていないかったことがわかった、という状態に陥りかねません。ユーザー・運営事務局双方にとって優しい設計だといえます。

本質から少し外れたポイントではありますが、お手本にしたいようなプロダクトデザインです。

毎日の速報結果でわかること

前述のとおりスマートフォンの専用アプリがあったりするわけではないので、アンケートへの回答や速報データの閲覧は、Webブラウザ上でInSomnografのマイページにアクセスして行います。

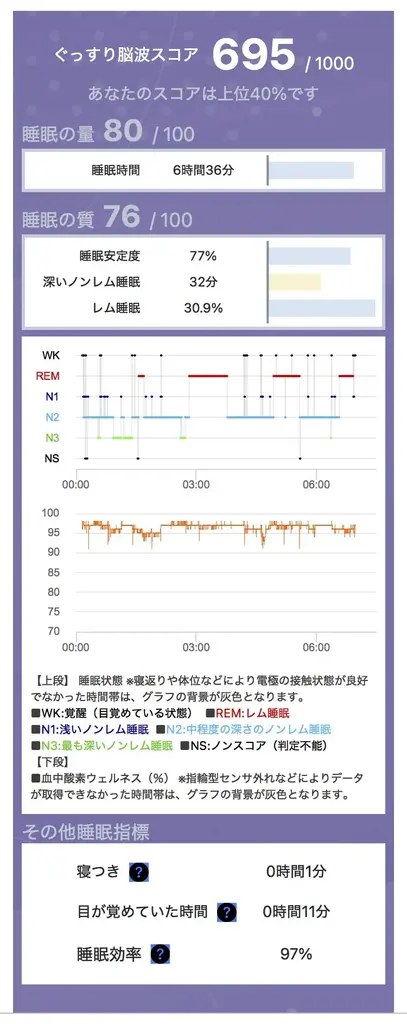

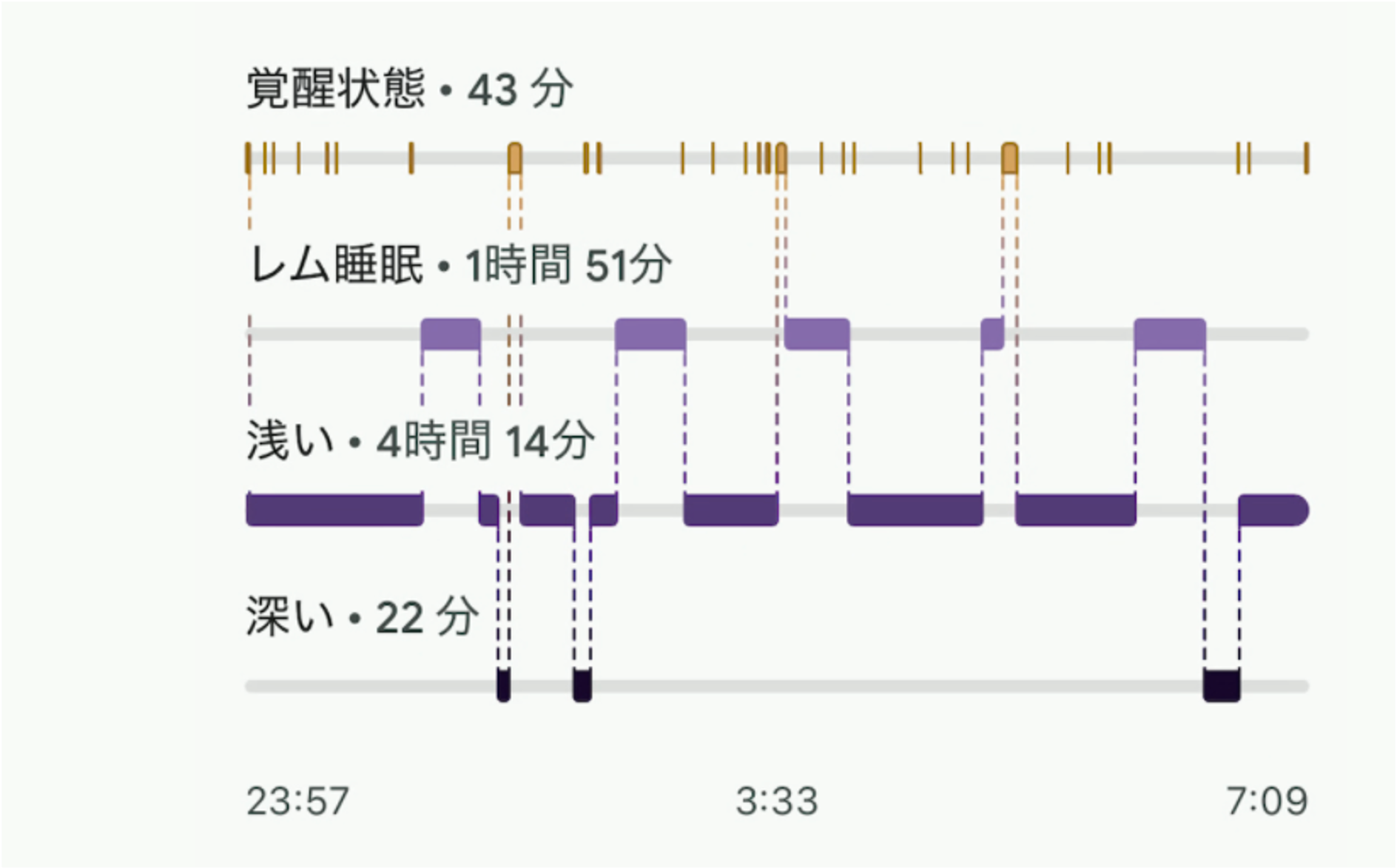

速報データは、以下のようなものとして開示されます。真っ先に目に飛び込んでくるのが睡眠の質と睡眠ステージの推移であるという点では、Fitbitのダッシュボードと似たものとなっています。一方、Fitbitでは対応していなかったSpO2の推移が見られるのが大きな差分です。

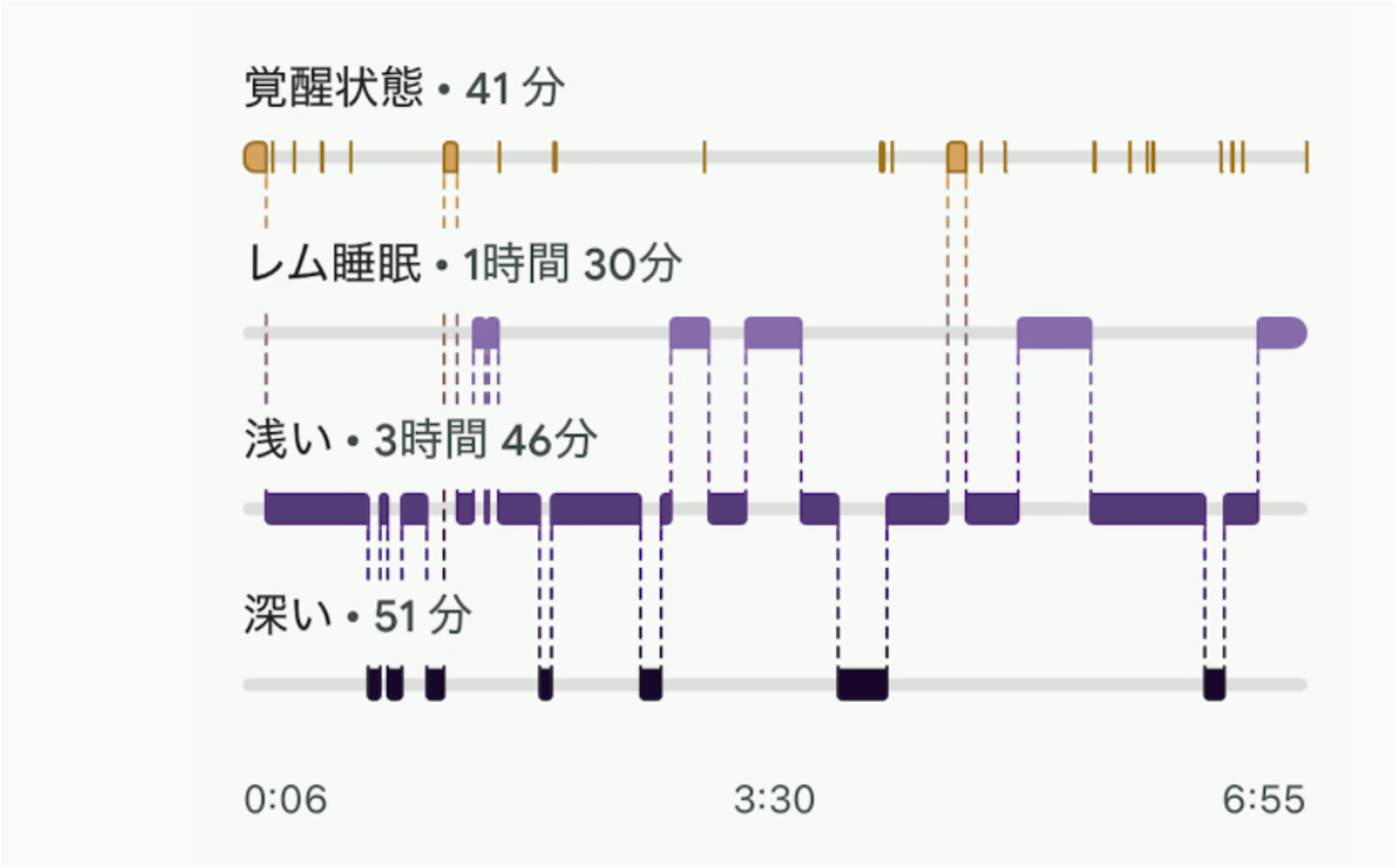

上の結果を見て気になるのは、深いノンレム睡眠 (N3睡眠) が32分と短いこと。同じ晩のFitbitのデータを見ると、N3睡眠は51分となっていました。InSomnografを使う前からN3睡眠が少ないことを問題視していましたが、いざ試してみるとFitbitが示すよりもさらに少ないことがわかったという状況です。これは他の4晩の結果においても同様の傾向で、InSomnografの速報結果にあるN3睡眠の量は30から50分程度なのに対し、Fitbitはそれよりも大きい数値を示していました。

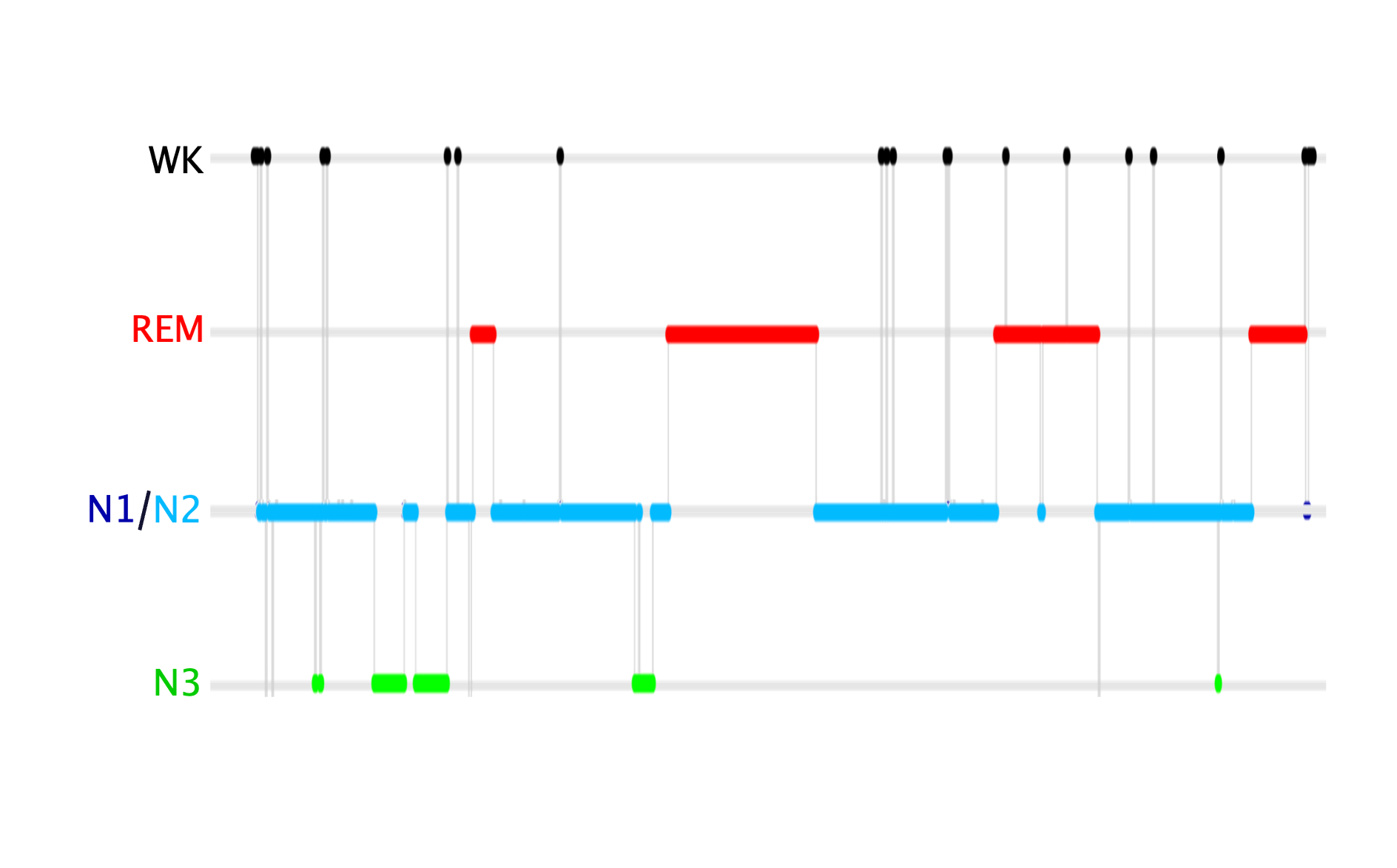

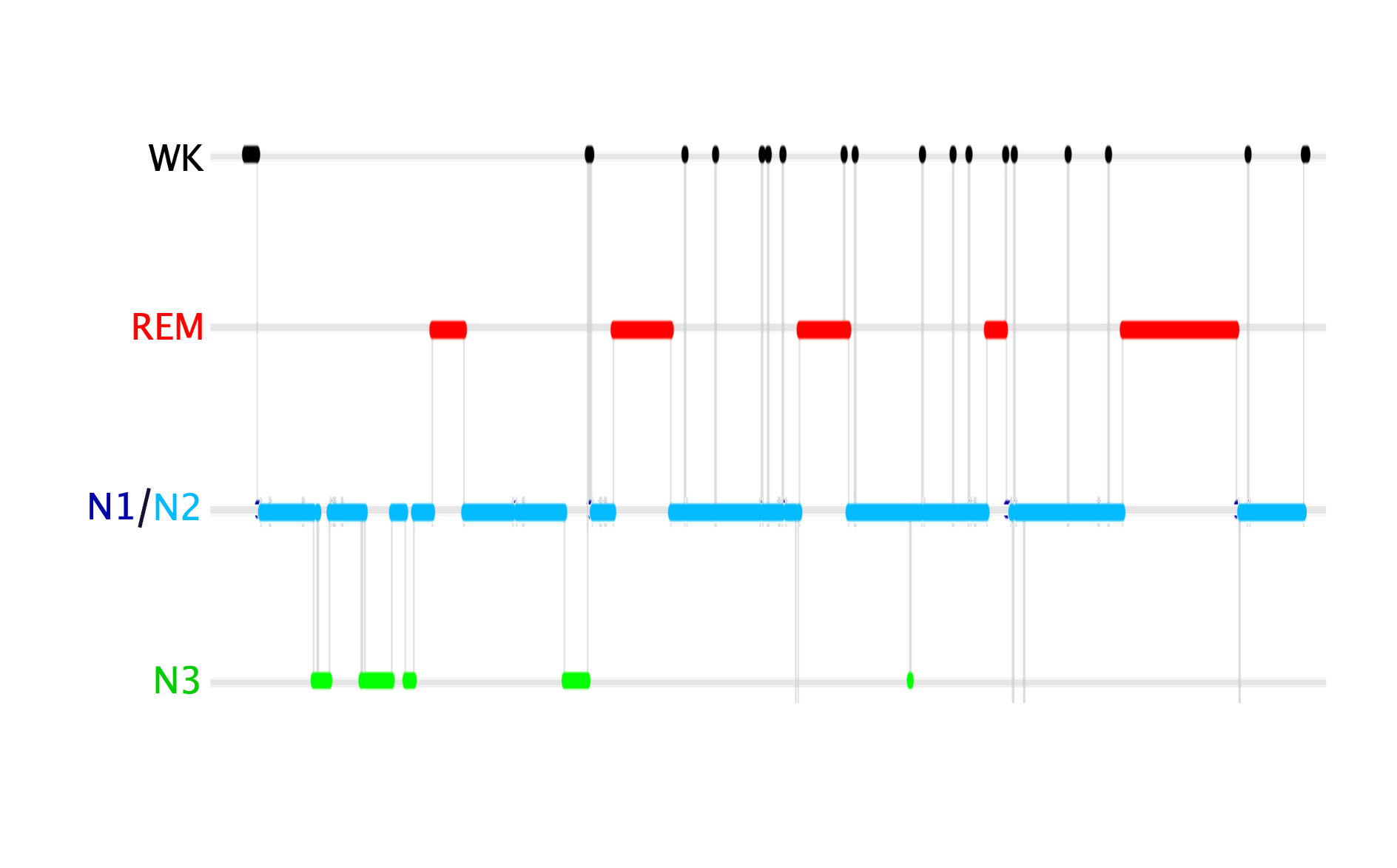

もう少し掘り下げて、とある2晩を対象に、InSomnografが示す睡眠ステージとFitbitが示すものを重ね合わせてみました。睡眠の開始・終了時刻に応じて横軸のスケールを調整するとともに、InSomnografの浅いノンレム睡眠 (N1睡眠) と中程度の深さのノンレム睡眠 (N2) 睡眠は、Fitbitの浅い睡眠に符合させるようチャートに手を加え、重ね合わせたのが下の図です。

N3睡眠の量こそ乖離が見られたものの、全体の推移はある程度高い相関が見られます。睡眠ステージの元来の測定手法に準拠したInSomnografの結果に高いレベルで追随しているという点では、Fitbitも中々やるな、といった所感です。

また、睡眠ステージの推移をレビューする際には、単に各ステージの割合を見るのではなく、どのような推移をしているのかを読み解く術があるようで、S’UIMINの下のWebページにて解説されています。

最終結果のレビュー

5日分の測定を終えたのち、検査キット一式を着払いで事務局に返送します。すると、1週間弱でマイページ上で最終レポートを閲覧できるようになりました。

最終レポートはS’UIMINのWebサイトにサンプルが掲載されているので、私のレポートを切り貼りする代わりにこちらを紹介することにします。

私の結果ですが、「専門家による総合評価」は4段階 (A/B/C/D) における下から2番目のC判定。今すぐ医療機関に掛かる必要はないものの、今すぐ改善に取り組むべしとの判定となりました。

N3睡眠が少ない

その最大の要因は、上でも問題視したN3睡眠の量にありました。

レポートによると、N3睡眠は総睡眠時間に占める割合が大事なのではなく、絶対的な量が重要であるとのこと。上ではN3睡眠が32分だった晩のことに触れましたが、ベンチマークとしてはその3倍から4倍、すなわち90から120分ほど取れているのが望ましい姿のようです。そして、N3睡眠の不足は睡眠休養感の欠如に直結するとのことで、あまりよく眠れた気がしなかったのはN3睡眠の絶対量が足りていないからだったのだ、とパズルのピースがハマったような感がありました。

一方で、N3睡眠の量を増やすためには、結局前回の記事にも書いたような習慣を実践するしかないとのこと。私にとっては、できるとすれば就寝前のスクリーンタイムをなるべく減らすことくらいでしょうか。ただ、これは仕事の兼ね合いもありなかなか難しいものです。

レム睡眠は十分

総合評価はC判定とネガティブなものでしたが、N3睡眠が極端に少ないことを除けば、その他の指標は軒並み高得点でした。

そのひとつがレム睡眠の量です。従来、レム睡眠の量とウェルビーイングが結びつけて考えられることはなかったらしいのですが、近年はレム睡眠が不十分だと認知症のリスクが上昇することがわかってきたのだとか。私の場合、レム睡眠の総睡眠時間に占める割合 (こちらは絶対量ではなく割合での評価) は十二分で、レム睡眠とN3睡眠の安定度も良好とのことでした。

睡眠時無呼吸症候群も、恐らく問題なし?

上でも引き合いに出したSpO2の推移を見ると、就寝中にSpO2が低下しているイベントが複数回確認できます。

こうした現象は睡眠時無呼吸症候群 (Sleep Apnea Syndrome, SAS) を疑わせるものです。しかし、たとえSAS患者であっても呼吸が安定しているはずの覚醒中にもそうした低下が見られるので、センサーの装着、またはセンサーそのものに問題が生じていた可能性が高いとのこと。せっかくSpO2の推移が可視化された、と思っていたところ拍子抜けです。

しかし、脳波の安定度を見る分には重度のSASの可能性は低いとのことで、様子を見てくださいとのこと。ちょっと歯切れの悪い結末となりました。

総評

2週にわたって紹介したInSomnografですが、最後に総評を。

まず、「ぐっすり眠れない」という長年の愁訴の大きな要因が、N3睡眠の不足にあると解明されたのは前進でした。これはFitbitを使っているだけではわからなかった事実です。5晩分のサンプルを計測し、一貫して同じ傾向が確認されたということも特筆すべきポイントといえます。

一方で、その改善にはこれまで続けてきた健康習慣を続けるしかないとのことなので、対策に関する有益な知見は特に得られなかったことになります。すなわち、問題の原因は特定されたものの、対策は以前から講じていた施策を続ける以外にない、ということです。また、個人的に重視していたSpO2測定が適切に行えていなかったのも残念です。マニュアルを見ながら適切に装着したつもりだったのですが。

前回の記事にも書いたとおり、UXは非常に洗練されたものとなっていますが、肝心の測定結果、および5晩コースの特典である結果の解説・アドバイスについてはやや釈然としないものとなりました。周りの方に薦めたいかと問われると、10点満点で5点くらいの回答になりそうです。

前回の記事にも書きましたが、今後は少しずつウェルビーイング・ヘルスケアをテーマとした情報発信を進めていこうと思います。今はそれに該当する記事は極めて少ないですが、ご関心があればご覧になってください。

コメント 本記事の内容について、ぜひ忌憚なきご意見をお寄せください。いただいたご質問やフィードバックには、可能な限り迅速かつ丁寧にお答えするように努めます。もし、匿名・非公開のフィードバックをお寄せになりたい場合は、ページ上のフィードバック欄をご利用ください。