仕事にプライベート、そして本Webサイトの運営。残念ながら文才には恵まれませんでしたが、私は日々ちょっとしたボリュームの文章を書いています。

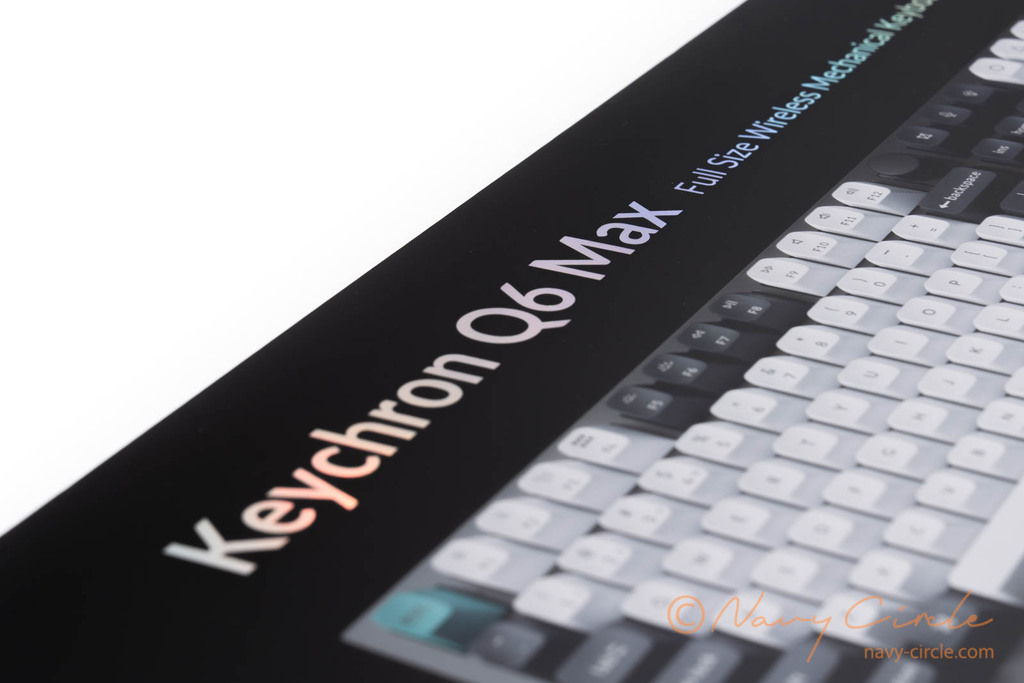

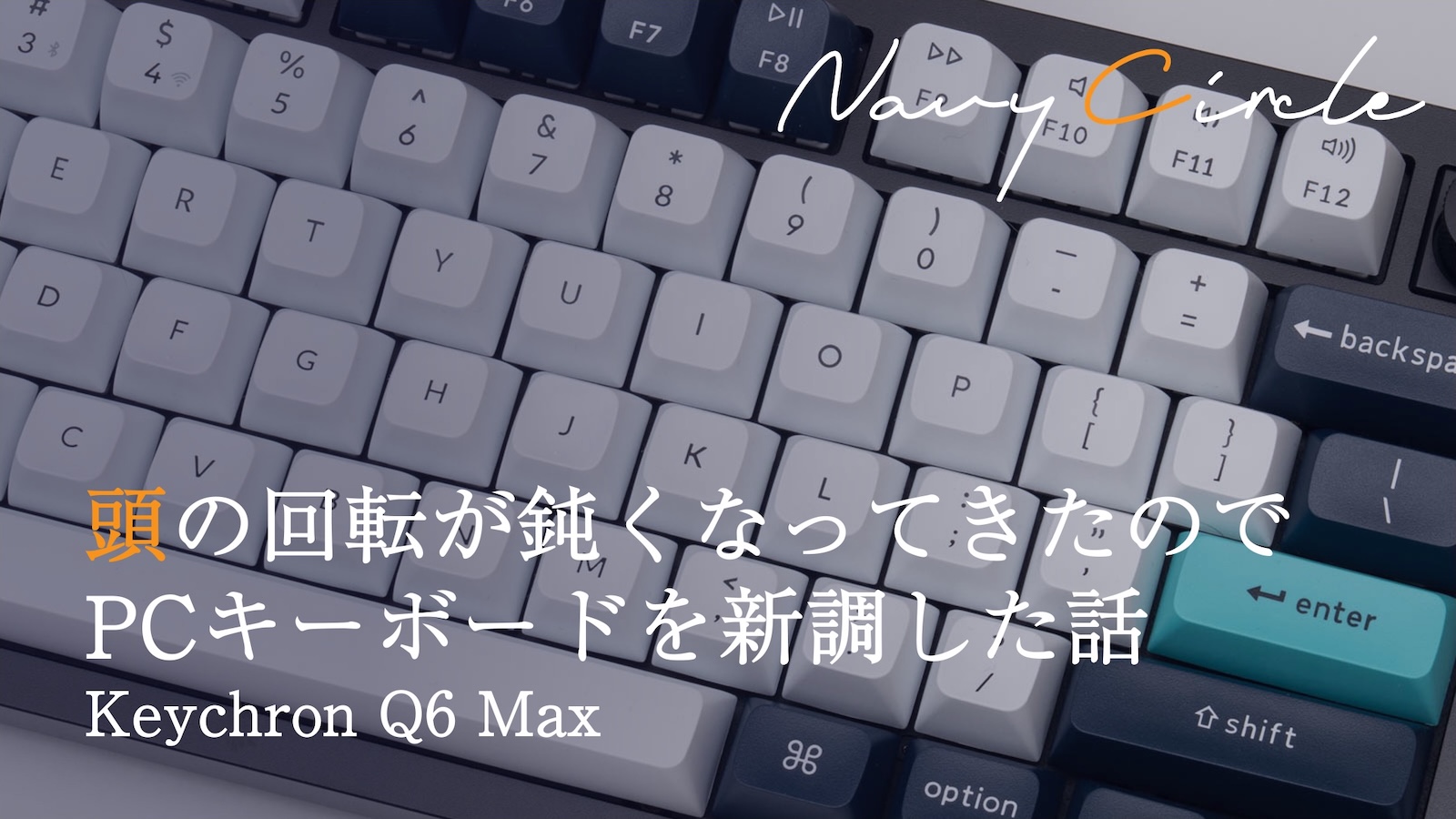

執筆活動において重要なのが、キーボードというデバイス。先日、とあるきっかけでキーボードを買い換えました。香港のメーカー〈Keychron (キークロン)〉の〈Q6 Max〉という製品です。

多くの読み手の方が関心を持っているのは、ガジェッター目線でのQ6 Maxのレビュー記事でしょうか。翻って、今回は私がどのような課題を抱えて本機種にたどり着いたのかについて、個人的なエピソードを紹介したいと思います。Q6 Maxを触ってみてのレビュー成分は至って希薄ですのでご了承ください。

US配列のキーボード

経済的に余裕のなかった学生時代。PCを買い替えようとYahoo!オークションで中古のMacBookを落札したところ、搭載されていたのはUS配列 (ANSI配列) のキーボード。あれ、何か思ってたのと違うぞ……。

そんな出来事以来、私は惰性でUS配列のキーボードを使用しています。コーディングの際に記号をタイプしやすいから、などといった実用的な理由ではなく、単なる確認不足が発端です。幸いにも、勤務先でもリクエストベースでUS配列のキーボードを内蔵したPCが支給されており、私物はUS配列、職場ではJIS配列、といったややこしい状態に陥らずに済んでいます。

これまで使用してきたキーボード

ところで、今回の買い替えに至るまでは、長年〈Archiss (アーキス)〉というブランドの〈Maestro FL (マエストロFL)〉という製品を使ってきました。

底面に設けられたDIPスイッチでキーマップを一部変更可能であり、Mac用に配列を最適化できるようになっています。ドイツ製の〈Cherry MX (チェリーMX)〉スイッチを搭載するメカニカルキーボードで、赤軸、茶軸、青軸といった定番を含めて7種類のスイッチから用途や好みに合ったものを選べるようになっています。私が選んだのは静音赤軸 (ピンク軸とも) でした。

何台か浮気もしましたが、結局Maestro FLとヨリを戻しています。

Karabinerというユーティリティ

Macで日本語入力を行う際に、JIS配列の方がUS配列よりも絶対的に有利な点があります。それは、JIS配列にはスペースキーの左右にかな・英数切替えの専用キーが備わっていること。

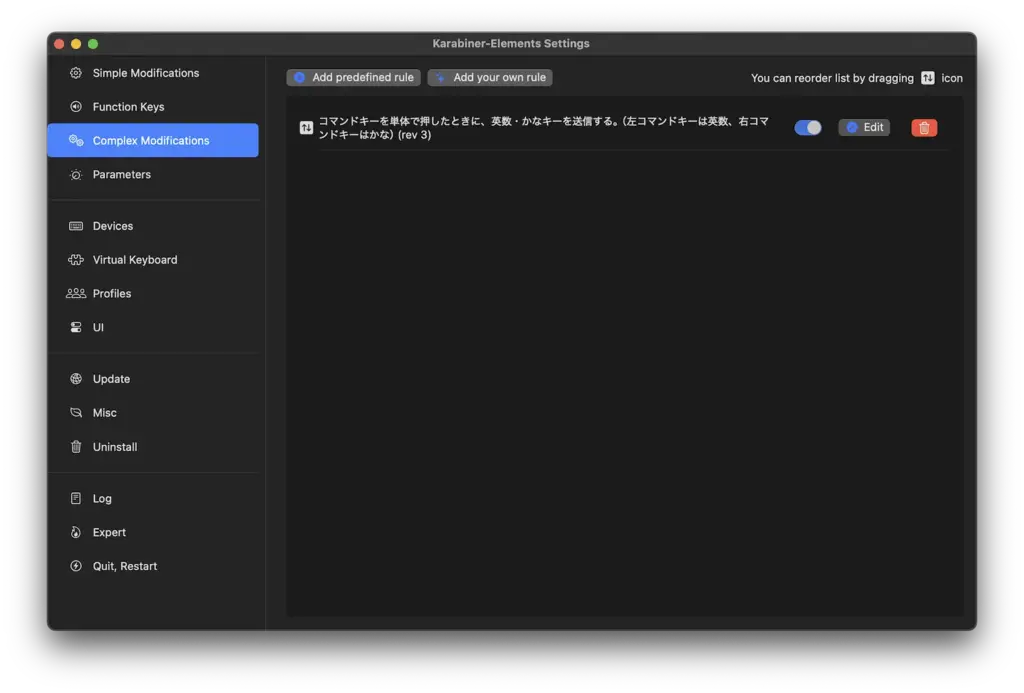

それを補うのが、日本のUS配列Macユーザーにはお馴染みの〈Karabiner (カラビナ)〉というツール。現在は〈Karabiner-Elements (カラビナエレメンツ)〉という名前で展開されているオープンソースソフトウェアです。

US配列においてスペースキーの左右に配置されているCommandキーを単体で押した際に、かな・英数切替えができるように構成できます。こうすれば、US配列でも入力ソース切替えの勝手はJIS配列と謙遜ないものになります。

このKarabiner、私物のPCでは大いに活用してきましたが、勤務先のPCでは使うことができません。理由としてはよくあるもので、Karabinerのインストール・有効化にはMacの管理者権限が必要な一方、私のような従業員には原則管理者権限が与えられないためです。管理者権限が必要なソフトウェアであっても、勤務先で承認されているものはインストール可能なのですが、残念ながらKarabinerについてはその限りではありません。

私物PCと社用PCとで、かな・英数切替えの作法が異なる状態に

その結果、私物のPCと勤務先のPCとで、かな・英数切替えの方法に一貫性がない状態が続いていました。すなわち、Karabinerが有効化されている私物のPCの場合、左右のCommandキーがそれぞれ英数入力・かな入力に対応している一方、勤務先のPCはCaps Lockでかな・英数をトグルするという方式となっていました。シーンによって作法が異なるのは頭の体操だと思って受け入れてきましたが、寄る年波には勝てず、いよいよ最近になって打ち間違いが増え、ストレスフルに感じるようになってきました。

勤務先のPCについては、Macに内蔵のキーボードに関してはどうにもならないにせよ、せめて外付けキーボードを接続している時は左右のCommandキーで入力切替えができるようにしたいもの。実際、現在のワークスタイルにおいては、ガッツリ物書きに勤しむのは決まって自宅のデスクトップ環境。そのため、外付けキーボードだけでも状況が改善されれば、生産性アップが期待できます。KarabinerのようにホストPC側でキーマップをハックするアプローチが採れないのだとすれば、キーボード側で完結したキーマップ変更の手立てが必要だということになります。

QMK/VIAとMod-Tap、そして対応機種

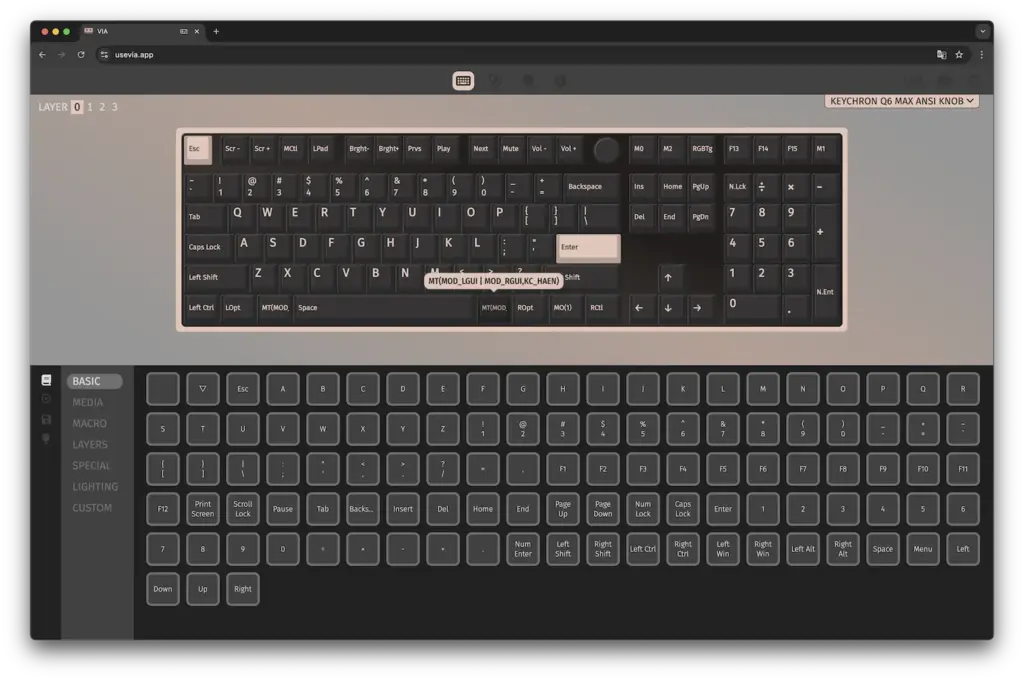

ということで、キーボードのファームウェアレベルでキーマップをいじる簡単な方法ってないのかしら、と調べていたところ、QMK (Quantum Mechanical Keyboard) というオープンソースのキーボード用ファームウェアがあること、およびQMKに対応するキーボードが数多く出回っていることを知りました。

加えて、QMKベースでありつつもGUIから構成可能となるよう抽象化されたVIAファームウェアなるものがあることもわかりました。

Mod-Tap機能を使った入力ソース切替え

このVIAファームウェアを利用する選択肢の中に、まさに探し求めていた機能を発見。左のCommandキーを押下した時に英数入力、右のCommandキーならかな入力に切り替えられるようにするための設定方法が、下のWebサイトで詳しく紹介されていました。

この設定は「Mod-Tap (Dual Functionとも)」と呼ばれる機能によって実現されます。とあるひとつのキーに対して、短く押したとき (Tap) に特定のキー入力がなされる一方、長押しした場合にはCommandキーやOptionキー、Controlキー、Shiftキーのような修飾 (Modifier) キーとして動作させる、というものです。

VIAからMod-Tapを呼び出せる機種とは?

ただし、VIA対応とされているキーボードであっても、出荷時のVIAファームウェアがMod-Tapに対応しているかどうかは、機種ごとに異なります。仮に対応していない場合でも、QMKファームウェアを自分でカスタマイズしてMod-Tap機能を追加すれば、同様の動作を実現することは可能です。とはいえ、VIA側でMod-Tap設定に対応しているほうが、GUIから簡単に操作できるため、圧倒的に手軽です。

だとすると、出荷状態でMod-Tapに対応している機種がどれなのかが気になるところですが、キーボードメーカーのWebサイトにはそこまで掘り下げた情報が見つかりません。一方、上で挙げたWebサイトには、管理者の方がご自身で確認された対応機種一覧が掲載されていて大助かり。そのひとつがKeychronのQ1 Maxという機種なのでした。

Keychron Q6 Maxを導入

Q1 Maxが属するKeychronのQシリーズは、金属筐体やガスケットを多用した衝撃吸収設計により、高い質感と上質な打鍵感が期待できそうなポジショニングとなっています。ファームウェアはQシリーズの間で共通、すなわちQ1 MaxがMod-Tapに対応しているなら、Qシリーズの他の機種も対応してるだろうと高を括り、Q1 Max以外も含めた選択肢から最適な1台を選んでみることにしました。

フルキーボードのQ6/Q6 Pro/Q6 Maxに絞り込み

私はポインティングデバイスはリストレストと一体化させた〈Apple (アップル)〉の〈Magic Trackpad (マジックトラックパッド)〉を使うので、ホームポジションから利き手をマウスに伸ばすまでの距離が気になる…… といったことはありません。10キーもそこそこ頻繁に触ること、および、愛用中のリストレストとの相性から、フルキーボードのQ6/Q6 Pro/Q6 Maxを選択。

リストレストはカスタムメイドのもので、ウォールナットの無垢板を使用した贅沢な逸品。下の記事で紹介しています。

Keychronからは「Aliceレイアウト」というエルゴノミクスに配慮した配列のキーボードも展開されています。タイピングのしやすさという点ではこれらも魅力的ですが、筐体が大きく湾曲しているため、手持ちのリストレストとの相性が難点。

USBドングルを使った無線に対応するQ6 Maxに決定

そのうえで、せっかくなので無線接続にしたい。さらに踏み込むと、PCをドックに接続すると自動でキーボードにも接続されるようにしたいという観点から、Bluetoothではなく専用のドングルを使った無線接続に対応するQ6 Maxを選ぶことにしました。

なお、ドックについては、下の記事で紹介している〈DELL Technologies (デルテクノロジーズ)〉の〈U4025QW〉という外付けディスプレイに内蔵のThunderbolt 4ドックを活用しています。

Gateronの赤軸

Q6 Maxにおいては、中国の〈Gateron (ガテロン)〉というメーカーの赤軸、茶軸、そしてあまり聴き慣れない「バナナ軸」なる3つのメカニカルスイッチから選ぶことができます。メカニカルスイッチはCherryが技術特許を有していたものの、十数年前にそれらが失効した後、GateronのようなメーカーがCherryMXの互換品を作るようになったのだとか。私はタクタイルやクリッキーではなくリニアで優しめな打鍵感が好みなので、ここは迷わず赤軸を選択。

メカニカルスイッチの代わりにホールセンサを使ったQ6 HEにも興味があったのですが、Q6 HEはQMKの表記はあるものの、VIAには明確に対応していると書かれていなかったため、安全を取ってQ6 Maxを選ぶことにしました。Q6 HEはKeychron謹製のWebコンフィギュレーターでキーマップの設定が可能なようですが、Mod-Tapの設定ができるか否かについては不明でもありましたので。

ヨドバシ.comにて購入

ちょうどそんなことを考えていた今年2025年の3月最終週、Keychronは年に1度 (?) のセールを開催していたようです。そうとは露知らず、せっかくの機会を見逃してしまいました。そこで、ポイント還元も含めて最もお値頃だったヨドバシ.comで購入。

Amazon.co.jpでも売られていますが、下の記事のような出来事があったため、Amazon.co.jpではなるべく電子製品は購入しないことにしています。

実機を触ってみて

ここからは、到着したQ6 Maxを触ってみて気付いたことを何点か紹介します。

VIAの設定

まず、さっそく試してみたのがVIAを使った左右のCommandキーの設定変更。

上で紹介したWebページの指示どおりに試したところ、驚くほどあっさり設定できちゃいました。Q6 MaxのデフォルトファームウェアはMod-Tapに対応しているか確証がなかったのですが、実際に試してみたところちゃんと対応していた、ということになります。実際にKarabinerがインストールされていない勤務先のPCで動作確認をしたところ、思惑どおりに入力ソース切替のコマンドが送信されています。

その他、10キーの上にある4つのカスタムボタンによく使うショートカットを割り当てたりしてみました。Backspaceキーの上にあるノブにはどの動作を割り当てるか思案中。デフォルトでは回転でシステムオーディオの音量調整、押下でミュートとその解除のトグルとなっています。ただし、デスクトップ環境では先述のU4025QWの内蔵スピーカーを使用しているのですが、ディスプレイの内蔵スピーカーの音量を制御するにはDDC/CI (Display Data Channel Command Interface) を通じた制御が必要となります。Macは標準でDDC/CIをサポートしていないため、別途サードパーティのユーティリティが必要となりますが、ここにも管理者権限の壁が。そのため、勤務先PCではキーボードを介した音量制御も使いこなすことができていません。ディスプレイの照度については、下の記事で書いたように自動制御で間に合ってはいるのですが。

チルトスタンド未搭載

注文前に気付いていなかったのが、Q6 Maxはチルトスタンドを搭載していないこと。

前述のMaestro FLをはじめ、基本的にはキーボードはチルトスタンドを立てて使ってきたため、平らなまま使うのは少し違和感があります。一方、スペースキー側からファンクションキー側に向かってキートップの傾斜がすり鉢上になっているのが特徴的。もしかすると、チルトさせずこのまま使うべし、という設計思想なのでしょうか。

なお、Q6 Maxを含むいくつかのモデルを対象にKeychronが提供する純正の木製リストレストは、厚みが15 mmとのこと。私が使用するものは厚みが21 mmなので、多少こちらの方が厚いことになります。

打鍵感とタイプ精度

打鍵感の心地よさについてはあまり評判のよろしくない静音赤軸との比較だけあって、フィーリングは赤軸のQ6 Maxの方が良好です。ただ、筐体の剛性や衝撃吸収構造の恩恵までは感じ取れていません……。プラスチック筐体ではあるものの、定価ベースで半額未満のV6 Maxでも十分だったかもしれません。

打鍵感は良好なのですが、Q6 Maxを使ってのタイピングは、Maestro FLのそれと比べて体感上タイプミスが増えてしまっています。上でも触れた、キートップの形状などに慣れきっていないことが原因かもしれません。もう少し我慢して使ってみようと思います。入力ソース切替のミスを減らすためにキーボードを買い替えたものの、タイプミスが増えてしまっていては元も子もありません……。

最後に

今回は、PC用のキーボードを買い替えたエピソードを紹介しました。

キーボードといえば、私がInstagramの広告でよく目にする (リタゲされてる?) 下の製品も気になりました。しかし、最小構成で10万円を超える品においそれと手を出すことはできません。

上のプロダクト同様に分割キーボードという観点では、分割キーボードの真ん中にMagic Trackpadを置くというレイアウトも魅力的です。例えば、下のような実現例があるようなのですが、間にケーブルが繋がるのが不恰好な気も。

また、これだけキーボードの議論をしておきながら、最近意欲的に取り組んでいるのが音声入力。特に日記を書くときには、なるべくキーボードを使わずiPhoneやMacの音声入力を使い、タイピングの手間を減らすと同時に音声入力に慣れるよう努めています。

当サイトのメイントピックではありませんが、時折各種ガジェット類に関するレビュー記事を公開しています。ご関心があれば、併せてご覧いただけると嬉しいです。

《関連記事》ガジェット

コメント 本記事の内容について、ぜひ忌憚なきご意見をお寄せください。いただいたご質問やフィードバックには、可能な限り迅速かつ丁寧にお答えするように努めます。もし、匿名・非公開のフィードバックをお寄せになりたい場合は、ページ上のフィードバック欄をご利用ください。