米国の新たな通商政策で波乱の幕開けとなった、新年度。

少し遡ること3ヶ月前の2024年の暮れに、同年に私の手元に新たに加わった装いのアイテムを一挙に紹介する記事を公開しました。

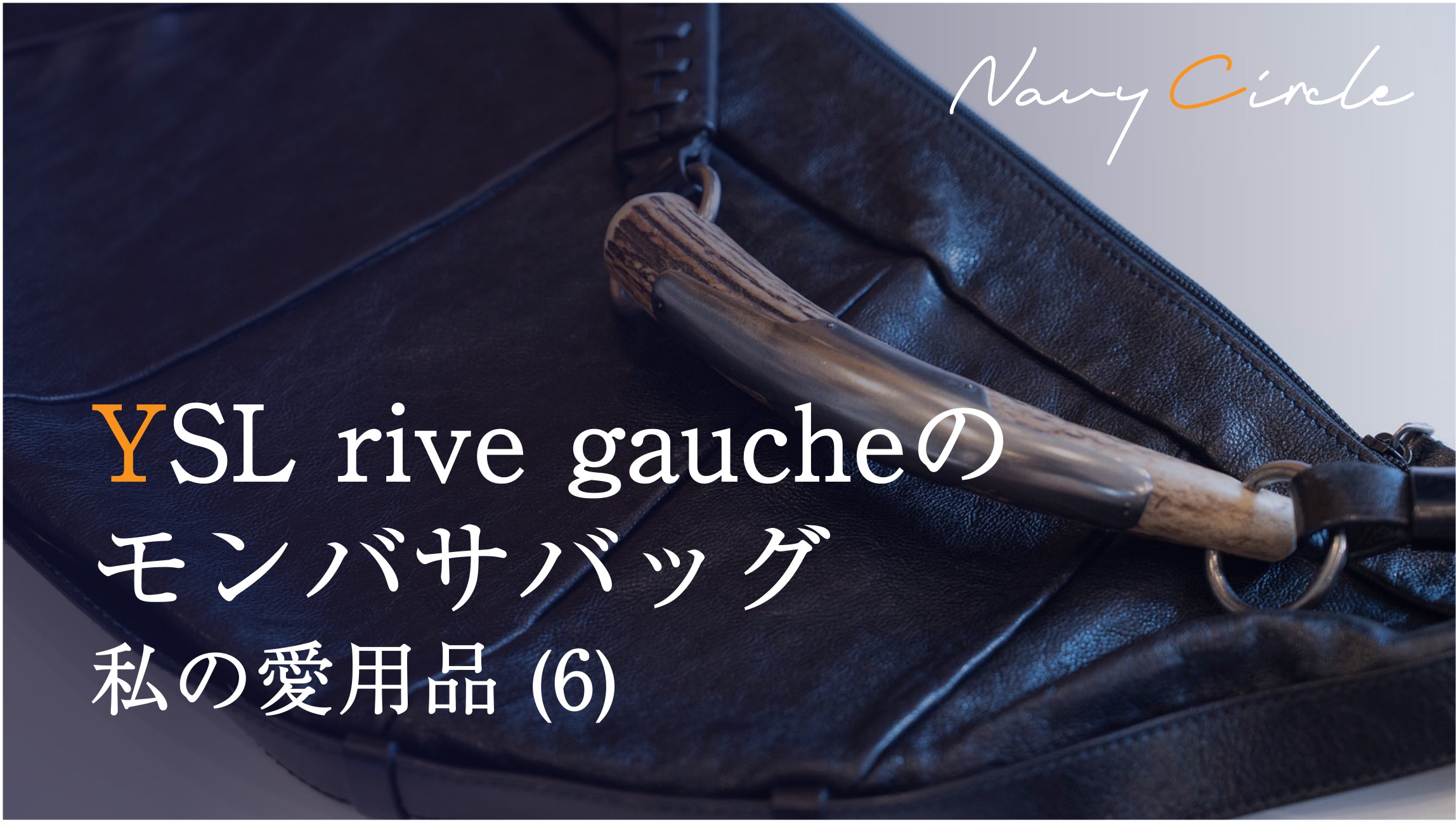

そのなかで、今年2025年の抱負のひとつに挙げたのが「雰囲気のある鞄を入手したい」ということ。そして先日、そうした展望を象徴するようなショルダーバッグが完成しました。

東京を拠点に活躍される作家〈Maison d’Artisan (メゾンドアルチザン)〉による作品です。

独特のシボを持つ革に、精緻な手縫いのステッチが見せてくれる、唯一無二の表情。

サイズ感もポイントのひとつで、横幅が約50 cmと非常にたっぷりとしたボディとなっています。鞄としての実用性もさることながら、革と手縫いの技術が織りなす表情を贅沢に愉しむことを醍醐味とした設計なのです。

今回は、そんな卓越したオーラを放つ逸品を紹介したいと思います。

製作の経緯

はじめに、この鞄を入手するに至った経緯について。

きっかけは素敵な巾着鞄から

冒頭に挙げた年間振返りの記事の中で、下の写真にある革製の巾着鞄を紹介しました。

実は、こちらもMaison d’Artisanによる作品です。ここ最近、こうした小型の革の鞄を多く見かけるようになり、私も何かいいものがないかと長らく探し回っていました。しかし、この手のミニバッグはジャンルとして黎明期にあったためか、大手の製造者だけ見ているとあまり選択肢が多くありません。何か見つかったとしても、作りが安っぽかったり、素材が好みでなかったりと、私の琴線に触れるものにはなかなか巡り会えません。

そうした中、個人作家の方々の作品はどうだろうかとハンドメイド作品のマーケットプレイス〈Creema (クリーマ)〉を覗いた際に、Maison d’Artisanとその巾着鞄を知ることとなりました。

Maison d’Artisan主宰の佐藤さんと打合せ

当初Creemaを通じて興味を持ったのは、上に掲載した写真で手に持っている総革のものではなく、本体にキャンバス地を使ったものでした。

この巾着鞄に強く惹かれ、早速InstagramのDMでMaison d’Artisanにコンタクトを取ります。幸いにも、主宰の佐藤さんとお会いして話を聞かせていただけることに。佐藤さんに総革・キャンバスそれぞれの実物をお見せいただいた結果、総革の巾着鞄の製作を注文させていただくことにしました。

このとき、巾着鞄以外にもこんな鞄があるといいな、といった願望をいくつか佐藤さんに伝えていました。そのひとつがショルダーバッグだったのですが、どんなショルダーバッグを求めているのか、当時はまだ私の中で具体的なコンセプトはありませんでした。

その後、巾着鞄の納品時も含め何度か打合せをさせていただく機会があったのですが、その中で佐藤さんが温めていたショルダーバッグの構想をお聞かせいただきました。それがまさに今回のショルダーバッグにつながる素敵なアイデアだったのです。私はその案に便乗するかたちで、新たな鞄の製作を依頼することにしました。

独特の素材使い

そんな経緯で、幸運にも誰よりも早く手にすることができたショルダーバッグ。ここからは、その細部を見ていきたいと思います。

冒頭で触れたように、大判のボディで革の風合いを生かすことが本品の特徴となっています。ツヤ革・シボ革・起毛革のどれを選ぶのか。また、クロムなめしなのかベジタブルタンニンなめしなのか。顔料主体の色出しなのか、それとも肌理の表情をできるだけ保った仕上げなのか。他のどのような鞄よりも、素材使いが全体の雰囲気を左右するものといえます。

銀付きスウェードの「銀面」使い

今回素材に選んだのは、イタリアの名門タンナリー〈Conceria Ilcea (コンチェリアイルチア)〉による〈Alicante (アリカンテ)〉というペットネームが冠された銀付きスウェードです。

写真をご覧いただいてお気づきのとおり、スウェードとはいうものの、鞄本体の大部分を覆っているのは起毛革ではなくシボ革です。実はこちら、本来毛羽のある床面側を使うべき銀付きスウェードを、あえて裏返して銀面が表になるようにしています。佐藤さんと面会した際に、佐藤さんがご自身で使われている鞄がAlicanteの銀面使いとなっているのを目にし、とても雰囲気がいいのでぜひ真似したい、ということでこのように相成りました。一方、鞄の中央を南北に走るベルトやストラップの根革など、一部のパーツは本来の表面であるスウェード面が見えるようになっています。

本来は裏面なので、傷やスタンプの跡が見つかる

とはいうものの、銀付きスウェードは床面の品質こそが重要なため、銀面の表情は個体によってバラバラですし、1枚の丸革の中でもコッテリした部分とアッサリした分が仲良く共存しています。そこで、今回は写真からも垣間見えるようなシボ・トラが特に強烈に出ている革を選んで仕入れていただいています。また、選んだ革の中でも個性が強い部分を正面に配置いただいています。

また、タンナリーによる品質管理は銀面にまでは及ばないため、銀面には小キズや品質保証のスタンプの跡 (目立たないように塗りつぶしていただいている) が見つかります。イレギュラーな素材使いということもあり、こうした傷やスタンプは一種のアジとして昇華したいと思います。

余談ですが、本品と同じく銀付きスウェードを指定してオーダーしたドレスシューズを、下の記事で紹介しています。ただし、こちらは真っ当に床面を表にして使っています。革はConceria Ilciaと同じイタリアの〈Conceria Zonta (コンチェリアゾンタ)〉のものです。今回のショルダーバッグにはアクセント程度にしか使っていませんが、やはり銀付きスウェードは繊維が密なためか、毛並みがとてもなめらかです。

金物も要望に沿って

ベルトの尾錠やストラップのナスカン・Dカンといった金物についても、私の要望を取り入れていただくことができました。

尾錠については、佐藤さんからお借りしたサンプルの中で見つけた、丸く膨らんだ形状のものを使っていただくことにしました。鞄全体の輪郭と似通っていて連続性が生まれるかな、という趣旨で。

また、金物のメッキについても同様で、革の表情も考慮して艶消しのゴールドとしていただいています。

手縫いによって形作られる造形美

鞄や革小物に限らず、洋服にせよ靴にせよ、何かと手縫い信奉の強い当サイトですが、今回のショルダーバッグもその期待を裏切らない手縫いっぷりなのです。

半返し縫いを中軸とした巧みなステッチワーク

最初に触れておくべきは、Maison d’Artisanのシグネチャーともいえる半返し縫いのステッチワーク。

半返し縫いといえば、思い起こされるのは小学校の家庭科の授業でしょうか。裁縫の実習にて、なみ縫い・半返し縫い・本返し縫いと3つの縫い方を教わりましたが、その半返し縫いです。ただし、家庭科で習った半返し縫いは、仕上がった縫い目はなみ縫いと同じような見た目になるものでした。一方、Maison d’Artisanの半返し縫いは、家庭科の実習では裏側だったものを表にすることで、独特な雰囲気の縫い目となっています。

この半返し縫いはアクセントとして用いられています。鞄の表から見える部分に関していうと、鞄の口に沿って走るステッチと、ストラップの根革を留めるステッチが半返し縫いとなっています。一方、例えばストラップには、手縫いの革細工に一般的に使われるサドルステッチが施されています。

そして、ショルダーストラップに目を移すと、そこにはスキンステッチ。手縫いが飽和している。

なお、ステッチの色もこちらで選ばせていただいています。革よりもやや明るくビビッドな色ですが、うまくハマっているのではないかと思います。

内縫いなのに総手縫い

手縫いの鞄というのは得てしてそうしたものなのかもしれませんが、本品は内側に設けられた小物用ポケットの一部箇所を除いて総手縫いとのこと。

特に、本品は側面・底の縫製がパイピング付きの内縫い、すなわち縫い目が表から見えない縫い方となっていますが、それすらもミシンではなく手縫いなのだとか。内縫いなのに手縫いとはなんと贅沢な…… と困惑したのですが、佐藤さんによるとこれには理由があるとのこと。曰く、仮にここをミシンで縫うとすると革の縁を薄く漉く必要があるが、それだと側面が綺麗に膨らんでくれないのだとか。

実際にこの鞄を横から見てみると、鞄の中が空の状態でも自然な膨らみがあるのがわかります。確かに、側面から見た時に平べったくなってしまっていると、この鞄の魅力が少し薄れてしまうような気も。

奥行きを生み出す底のタック

そして、鞄全体の形状を大きく決定づけているのが、底の両脇に設けられたタック。

端を摘んで折り込むことでマチが生まれるのに加え、タイのディンプルにも通ずるようなデザイン上のアクセントにもなっています。

シルエットの美しさには、ライニングも重要

そうした膨らみを出すためにはライニング選びも重要とのことで、多少のハリを持った素材がいいのだとか。当初は人造皮革のウルトラスエードが候補に挙がっていましたが、せっかくなので内装も本革がいいとリクエストさせていただき、質感・コンストラクションの両面で優れたものを見繕っていただいています。

背負ってみた様子

完成したばかりの鞄を持って、早速街に繰り出してみました。

個人的にこの鞄が一番映えると感じたのは、冒頭にも掲載したようなコートとの組合せです。

こちらは、膝丈のウールギャバジンのトレンチコート。シンプルなコートによって鞄の存在感が引き立てられることで、鞄が主役になるような装いでしょうか。

素材感に加えて、鞄全体の丸みであったり、タックの部分の陰であったりと、立体的な陰影が鞄の表情を形作っています。素材感という点に関していうと、もしも材料が今回のようなシボ革ではなく、例えば黒のボックスカーフであれば、まったく違う印象となったことでしょう。

そして、ジャケットスタイルこそが、このショルダーバッグを最も活用したいコンビネーション。こちらは、この鞄の放つ存在感をしっかり卸せていない感があり、今後じっくり研究していきたいと思います。

なお、上の写真のジャケットは、下の記事で紹介しているものです。

最後に

今回は、最近完成したばかりの「雰囲気のあるショルダーバッグ」を紹介しました。

手縫いの鞄といえば、質実剛健なダレスバッグのようなイメージが先行しがちかもしれません。そうした中、本品のように官能に強く訴えるような手縫いの鞄こそ、私が手にしたかった「雰囲気のある鞄」の解であったように思えます。

今回のショルダーバッグや巾着鞄に加え、Maison d’Artisanには次なる構想の具現化に向けて多大な尽力をいただいています。佐藤さんにはこちらを借りてお礼を申し上げるとともに、引き続きのご支援をお願いしたいと思います。なお、上で紹介した巾着鞄についても、ぜひ当Webサイトにて取り上げたいと考えていました。しかしながら、本品の旬であろう春夏シーズンまで寝かせていた結果、御鉢が回ってくるのが遅れてしまった次第です。こちらも近日中にお披露目したいと思います。

このショルダーバッグの他にも、ビスポークの財布や金属製のスーツケースなど、さまざまな鞄や靴小物を紹介しています。ご興味があれば、下のリンクから一覧をご確認ください。

《関連記事》鞄・革小物

コメント 本記事の内容について、ぜひ忌憚なきご意見をお寄せください。いただいたご質問やフィードバックには、可能な限り迅速かつ丁寧にお答えするように努めます。もし、匿名・非公開のフィードバックをお寄せになりたい場合は、ページ上のフィードバック欄をご利用ください。