最後に新しいドレスシューズを迎えたのは、もうずいぶん前のこと。いまは、次に届く予定もなく、私の小さなシュークローゼットには静けさが漂っています。

下の記事でもコメントしたのですが、靴欲が少し落ち着いてきたのかもしれません。過去数年に渡り、注文靴のパイプラインには常に少なくとも1足が控えている状況でしたが、それがゼロになったのは少し寂しくもあります。

一方で、ドレスシューズは当Webサイトの注力トピックのひとつに位置付けていることもあり、そろそろ何か新たなネタを投下したい……。ということで、今回は昨年手中に収めたローファーに関するエピソードを蔵出しします。

インパラカーフ

最初に、アッパーの革について語っていきたいと思います。

元々狙っていたリャマ革

新しい靴の注文を思い立った当初から、茶色のシボ革を使う構想が固まっていた今回。

具体的には、イタリアの靴メーカーがよく使っているリャマ革 (またはそれを模したリャマカーフ)、もしくはそれに近しいシボを持つ革を検討していました。

Image by Ruxandra from Pixabay

例えば、イタリア・ローマの工房〈Marini (マリーニ)〉の下の作品に使われているようなものです。

最終的に選んだ、身元不明のインパラカーフ

最終的には、インパラカーフ (Impala calf) という型押しのカーフを選びました。簡単に調べた限りだと、リャマ革やリャマカーフはナチュラルなシボやシュリンクによるもののようですが、インパラカーフは型押しのようです。ただ、スコッチグレインやロシアンレインディア風とは異なり、ランダムなエンボスがリャマと通ずるところかもしれません。

インパラカーフといえば、今は亡き〈Carl Freudenberg (カールフロイデンベルク)〉のそれが有名です。詳細は不明ですが、その名前は動物のインパラに由来しているのでしょうか。アンデス山脈に生息するリャマから、同じ南半球の裏側となる、アフリカはサバンナのインパラに鞍替えしたわけです。

Image by Scheidt from Pixabay

Carl Freudenbergのデッドストックを入手できればこの上ないことではあったのですが、今日日そう易々と手に入るものではありません。多方面に当たっていただいたものの、Carl Freudenbergの跡を継いだ〈Weinheimer Leder (ワインハイマーレーダー)〉のものも含め、本家本元のインパラカーフを探し出すことはできませんでした。

一方で、とある革問屋にて、タンナリー未公表ながらインパラカーフを名乗っている革を見つけていただきました。奇遇にも、底付けがほぼ完了段階にあった他の方の注文品の中に、Carl Freudenbergのインパラカーフを使ったものがありました。身元不詳のインパラカーフのサンプルをその靴のアッパーと見比べてみましたが、素人目には違いがわかりません。そうしたことから、このインパラカーフを使っていただくことにしました。Carl Freudenbergを使うのに比べるとアップチャージも安いであろう…… ということから、これで良しとします。

しかし、工房に当時製作中の靴があったということは、数ヶ月、もしくは十数ヶ月注文が早ければ、Carl Freudenbergのインパラカーフを手にすることができていたかもしれません。仮にCarl Freudenberg謹製の革と今回のものを選べたとしたら、予算を広げて前者を選んでいたことでしょう……。今回の革が比較的最近製造されたものだとすれば、原皮の質においてもタンニングプロセスにおいても、Carl Freudenbergの時代のものの方が優れている要素が多く挙がってきそうなので。

なお、仕入れていただいた革は明るめの茶色だったので、それをダークブラウンに染め直していただいています。

フルブローグ × フルサドル × セミチゼル

革の表情以外の面においても、こちらの靴のキャラクターを拾い上げていきたいと思います。

Saint Crispin’sの作例にインスパイアされて

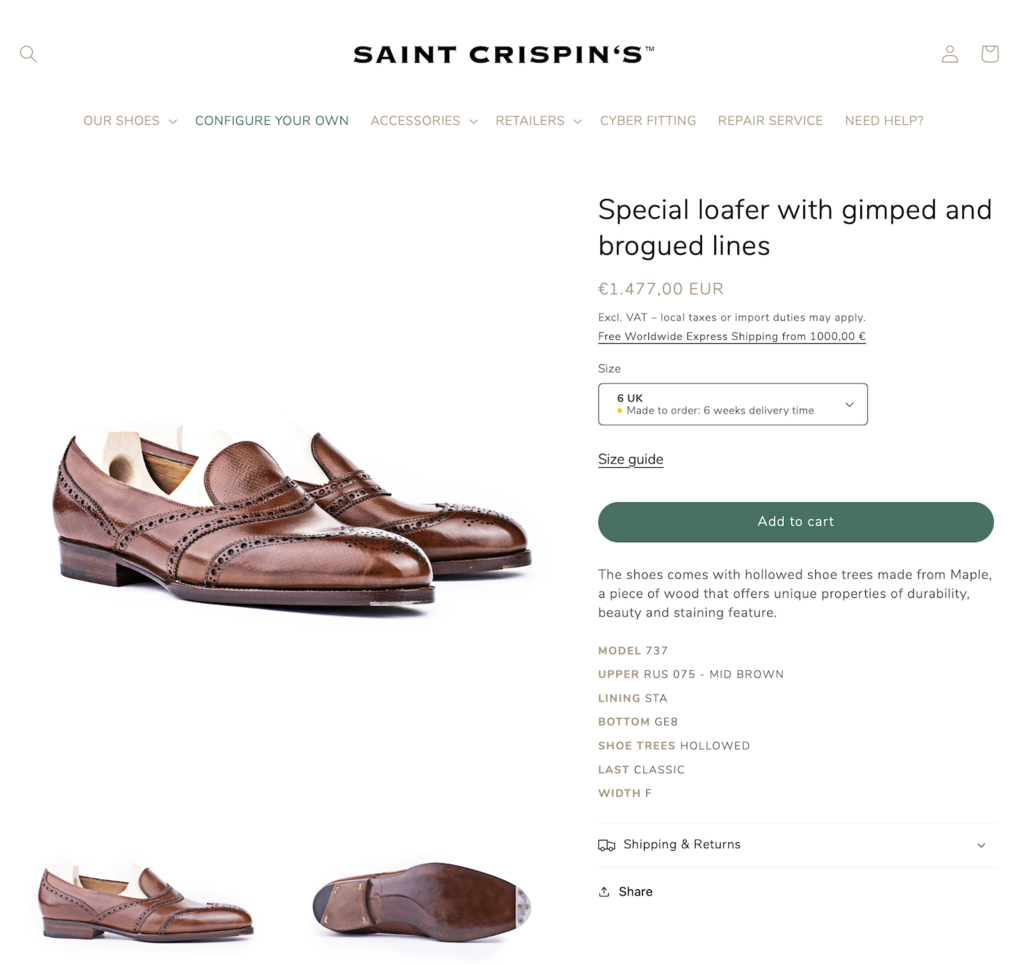

メダリオンとパーフォレーションで飾られたウィングティップを戴くフルブローグに、リボンのごとく二の甲を流れるサドルストラップ。

恐らく、既成靴にはほとんど見られないであろうアッパーデザインですが、こちらはオーストリアの靴メーカー〈Saint Crispin’s (サンクリスピン)〉による下の商品をなぞったものです。

スクリーンショット出典: https://saintcrispins.com/products/special-loafer-with-gimped-and-brogued-lines-10-5f (2025年5月取得) Saint Crispin’sによるフルブローグ・フルサドルローファー

ローファーではありながらも、リラックス感ではなく紐靴のような肩肘張った面持ちを追求したのが今回の方向性でした。そうした中で、ずっと昔にブックマークしていたSaint Crispin’sのデザインに白羽の矢が立ち、こちらに倣うことにしたという次第です。ただし、私も現物は見たことがなく、上記Webページの写真のみ。仮靴が仕上がるまでは未知数のデザインでした。

パーフォレーションは親子穴。カントリーなエッセンスを中和して都会的に寄せるべく、ギンピングは無しとなっています。

木型とコンストラクション

上述のコンセプトを踏まえ、トゥシェイプは直近で作っていただいている紐靴の顔つきを踏襲してセミチゼルトゥに。もちろん、今回の木型は紐靴のものとは別に、ローファー用のものを削り出していただいています。

履き口を浅くする、すなわちヴァンプ (爪先革) をつま先方向に詰めて履き口を広げるとエレガントさが増し、今回の趣旨にも適うのでは、という靴職人の方の提案を受け、それを反映してみました。やや極端かもしれませんが、オペラパンプスをイメージすると腑に落ちるところがあります。

By Kan8eDie – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

実際のところ、それを選ばなかった場合と比べてどれくらい広がっているのかは不明ですが、サドルパーツのパターンによる視覚効果もあってか、さらには抑え目のトゥスプリングも相まってか、大きな輪を描くトップラインが心なしか優雅に映ります。

履いてみて

最後に、足を通してみたところを少しばかり。

こちらのローファーですが、ジャケパンに合わせるのを主目的としています。ということで、ウールモヘアのジャケット・トラウザーズと。

上の着画で組み合わせた品々は、下の記事で詳しく取り上げています。

秋冬向けのツイーディーなトラウザーズと。

こちらのトラウザーズについても、下の記事で少しだけ触れています。

エレガントなキャラクターを授けた靴ではありますが、カジュアルな装いでも出番があります。

一方、ショートパンツなどでさらにカジュアルダウンした装いには、こちらのローファーは相性がイマイチな気も。また、素足っぽく履いて抜け感を出すのもしっくりこない印象です。

そうした場合は、下の記事で紹介しているものを含め、よりリラックスした面持ちのローファーの出番となります。これなんて、靴下も履かずに素足で履いたりするくらいなので。

最後に

今回は、昨年誂えたドレッシーな顔付きのローファーを紹介しました。

冒頭に掲載した2024年のまとめ記事でもコメントしたように、今欲しいなと思う靴のひとつが、プレーンなデザインの黒のベルテッドスリッポンです。素材としては、〈新喜皮革〉の〈シンコードバン〉に興味あり。バックルには、Instagramで作例を見かけて気になっていたイタリア・フィレンツェの彫金工房〈Ranfagni (ランファーニ)〉または同様のハンドメイドの尾錠を使ってみたいです。

この他にも、ビスポークのものや海外の工房によるMade-to-order (MTO) のものを中心に、ドレスシューズに関する記事を公開しています。ご関心があれば、併せてご覧ください。

《関連記事》手製のドレスシューズの紹介

コメント 本記事の内容について、ぜひ忌憚なきご意見をお寄せください。いただいたご質問やフィードバックには、可能な限り迅速かつ丁寧にお答えするように努めます。もし、匿名・非公開のフィードバックをお寄せになりたい場合は、ページ上のフィードバック欄をご利用ください。