過去3つの記事にわたって、シンガポールのブティック「Yeossal (ヨーサル)」のMTO靴を注文した際のエピソードを紹介してきました。

いよいよ、届いた靴を写真を交えて紹介していきたいと思います。

注文、出荷から到着まで

注文を完了したのは2022年9月下旬で、11月下旬に出荷通知のメールが届きました。注文後14-16週で出荷と聞いていましたが、かなり早めに出荷されたようです。

出荷元はシンガポールとなっていました。中国での製造後、検品などのためか一旦シンガポールに渡ってから宛先に発送されているようです。したがって、関税の税率などはシンガポールからの輸入に即したものが適用されることとなります。

そして、出荷通知の受領から商品の到着までは、10日を要しました。フィッティングシューズはすぐに届いたのですが、今回はやや時間が掛かった印象です。

開封の儀

あまり行儀の良い作法ではありませんが、せっかくなので届いた梱包を開封したところを手短に紹介します。

輸送用の段ボール箱を開けると、すぐに元箱が現れます。余談ですが、海外から届いた段ボール箱にはダニなどの害虫が潜んでいる可能性があるため、なるべく早めに処分した方がよいとのこと。どちらかというと船便の荷物の方に当てはまる最善策かと思われますが、今回のように航空便で届いた荷物の場合でも、念のため徹底するようにしています。

箱はスライドして開けることができ、靴は片足ずつシューバッグに収まっています。

靴のデザインとシルエット

前回の記事では、選択した仕様にフォーカスした写真をいくつか紹介しました。今回は、靴の全体的な雰囲気に着目してフォトレビューしたいと思います。

アッパー

アデレードオックスフォードのセミブローグ、というスタイル。

トゥーキャップやアウトサイドカウンター (踵のパーツ) が少し個性的な曲線を描いています。トゥーキャップは、ショートウィングとダイヤモンドキャップを足して2で割ったような意匠です。アウトソールのデザインも、クセの強いアッパーに併せてコテコテ仕様に寄せることにしました。

前回も紹介したとおり、アッパーは濃紺のハンドパティーヌと型押しカーフのコンビとなっています。アッパーが濃紺ということもあり、写真はいずれも色味の微妙なニュアンスを再現できるようホワイトバランス調整に配慮したつもりです。

ハンドパティーヌは、ムラが少なく比較的均一な染色となっています。特に明示的なリクエストをしたわけではありませんが、私自身の希望していたイメージには合致しています。逆にムラのある染色が好みの場合は、注文時にリクエストすれば対応してもらえるのかもしれません。

被写界深度が浅く鮮明ではないですが、キャップのギンピングが跳ねてしまっているのが残念です。全体として、製甲は決して雑ではないですが、特段丁寧でもない印象です。

上の写真にも写っていますが、フェイシング (羽根) の根元の閂 (かんぬき) 止めは、太めの糸を2回通しただけのもの。下の記事で踏み込んでいるようなシャコ止めにはなっていません。

アッパーの革質については、感覚的には「中の下」くらいかな、という感じです。下の記事でレビューした中国・雲南省発の「Yearn Shoemaker (ヤーンシューメーカー)」の靴も、今回のYeossalと同様にイタリアのタンナリー「Bonaudo (ボナウド)」のクラストカーフを使っていますが、革質はYearn Shoemakerの方がモチモチしていて良さげな印象です。

アッパーの革質は、かなり満足度が削がれる結果となりました。

シルエット

次に、靴全体のシルエットに着目してみたいと思います。以前の記事で紹介したとおり、ラストは「SG65」を選んでいます。

ベヴェルドウェストの踏まず側に着目してみます。この靴は、ベヴェルドウェストで仕上げる仕様となっています。確かに、ウェストの奥まったところで出し縫いがなされています。

一方、ベヴェルドウェストの一部の靴にあるような、アウトソールの薄皮でウェルトを包み込むような手の込んだ構造にはなっていません。なお、「アウトソールの薄皮でウェルトを包んでいないものはベヴェルドウェストではない」といった言説をたまに目にしますが、私はこれは誤りだと考えます。

上空から。ボールジョイント近傍のスペードソールの張り出しが特徴的な一方、ウェルト全体の張り出しは抑え目です。

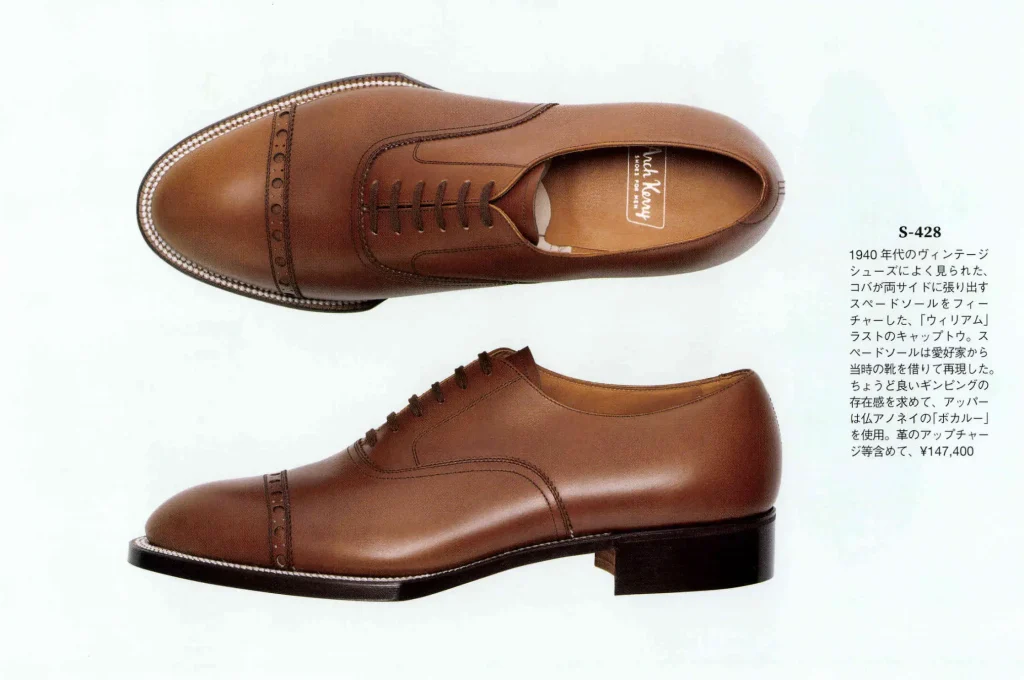

そもそも、スペードソールは昔のアメリカのドレスシューズに起源を持つものとされています。そうしたスペードソールは、もっとウェルトの張り出しが大きく、かつダブルステッチになっているものが多いようです。

手元にあった雑誌「LAST 21」に、アメリカの古いドレスシューズの復刻をテーマにしたブランド「Arch Kerry (アーチケリー)」の作例が掲載されていたので下に引用します。私の中では、スペードソールと言えばこんなイメージ。一方、Yeossalのスペードソールは、あくまでソールの輪郭だけを古典的なスペードソールに寄せているものではないかと思います。

写真出典: 「LAST 21」、ページ103、シムサム・メディア、2021年

アウトソールは下のような感じです。ウェストがしっかり絞り込まれていることを再確認できます。

シューツリー

オプションで追加したラステッドシューツリーも取り上げてみます。ダブルチューブのシューツリーです。

シューツリーの形状からも、低く抑えた一の甲やエッジの切り立ったサイドウォール、抑揚のあるチゼルトゥといった、ハンドラスティング (手釣込み) ならではのキャラクターが読み取れます。

ラストがベースになっているので言うまでもありませんが、靴に装着するとトゥから甲、踵までだいたいピッタリです。

足入れしてみて

次に、足入れした際の印象も書き起こしてみたいと思います。

ここでの感想を述べる際の比較対象として、ビスポーク・既成靴の両方を含むハンドウェルトの靴をイメージしています。グッドイヤーウェルトの靴との比較はできていないことにご注意ください。

冒頭で足元を写した装いを、少し引きで。

ジャケットは、昔から愛用しているキャメルヘアーの一枚仕立てのもの。

サイズ感

今回は、注文に先立ってフィッティングシューズでサイズの見極めを図りました。翻って、完成した靴のサイズ感はどうなのか?

3度ほど履いたうえでの所感は、ボールジョイント周りはピッタリなものの、全長がやや長すぎたか… というものです。改めてフィッティングシューズにも足を通してみると、確かに全長に対してやや過剰なゆとりを感じます。すなわち、大枚を叩いてフィッティングシューズを購入した一方、私が入念な確認を怠ったために十分な見極めができていなかったという残念な結果となりました…

SG65ラストにはFウィズの設定があるので、今回は8.5Eを注文したのに対し、最適なのは7.5Fないしは8Fだったのかも、という気がします。取り急ぎ、手元の靴にはタンパッドを貼るなどして調整を試みようと思います。

ラストとコンストラクションの特徴

全長にはゆとりを覚えるものの、ラストは私の足にそこそこ合っているかなという印象です。

私の足は甲の骨のボリュームがやや大きく、かつ母趾球周りの足の厚みがあるのが特徴かなと自認していて、既成靴だとこの辺りに痛みが出ることが多いです。今回の靴では、この辺りに痛みはあまり感じません。また、ラストの振り具合 (内振りなのか外振りなのか) に由来する点についても、あまり違和感はないです。

一方で、少し気になるのがアーチのサポート。端的に言うと「弱い」のです。一応、私の足のアーチは健康的な足に近く、扁平足でもハイアーチでもないはずではあります。単に芯やラストの問題というよりは、シャンクの位置なども含めた靴全体の設計の問題なのかなという印象です。

なお、月型芯はだいたい写真に示した位置まで入っています。手製靴ではあるものの、ビスポーク靴のようなロングカウンターが入っているというわけではなさそうです。仮に、Yeossalがビスポーク靴や高級既成靴をベンチマークしているのだとしたら、もう少ししっかり目のアーチサポートがあってもいいのかもしれないですね。

総評

以上の所感を挙げたうえで、以下の総評をもって締めくくろうと思います。

まず、多くの方からも聞かれるとおり、イギリスの高級既成靴ブランドと比べると費用対効果は大変高いかと感じます。

10万円前後のグッドイヤーウェルトの靴に比べると、Yeossalの靴のクオリティは際立っているように感じます。もちろん、トラディショナルな既成の英国靴にも、その特有の良さ・趣のようなものもあるかもしれませんが。

また、アッパーのデザインやラストの選択肢が多いのも嬉しいポイントです。ブーツを含め、古典的なデザインは幅広く網羅されているので、特別な意匠を凝らした靴が必要でない限りは安心感をもって注文ができるのではないでしょうか。

一方で、すぐにYeossalでもう一足リピートするか?と自問するならば、もう少し他の手製靴工房も試してみたい気分です。例えば、過去にレビューしたYearn Shoemakerと比較すると、Yeossalは1.5から2倍程度高額な価格帯に位置することになります。一方で、その価格差が靴のクオリティに反映されているわけでもないだろうと予想します。この価格差はYeossalのマージン + 暖簾代なのかな、といった印象です。

この記事を作成している2023年1月、ビスポークの靴が新たに一足、そして海外の職人に発注したMTO靴が一足仕上がる予定となっています。ビスポークはプライベートな体験なのであまりブログ記事にしたくはないですが、海外の靴MTOは今後も貪欲に挑戦して、経緯と成果を報告したいと思います。

Yeossalの他にも、本文でも言及した中国の手製靴メーカー「Yearn Shoemaker」や、マレーシアの靴職人によるブランド「Winson Shoemaker」といった、海外の靴職人とのやり取りや靴の購入に関するエピソードを公開しています。よろしければ、下のリンクから併せてご覧ください。

コメント 本記事の内容について、ぜひ忌憚なきご意見をお寄せください。