過去2回にわたって紹介した、中国・雲南省発の新興 (?) 靴工房「Yearn Shoemaker (ヤーンシューメーカー)」の靴。

直近の投稿で注文した既成靴 (Ready-to-wear, RTW) のレイジーマンを、さまざまな角度から紹介したいと思います。

注文したのは「OXF. 768」というモデルで、サイドエラスティックを備えたレイジーマンです。

注文から到着まで

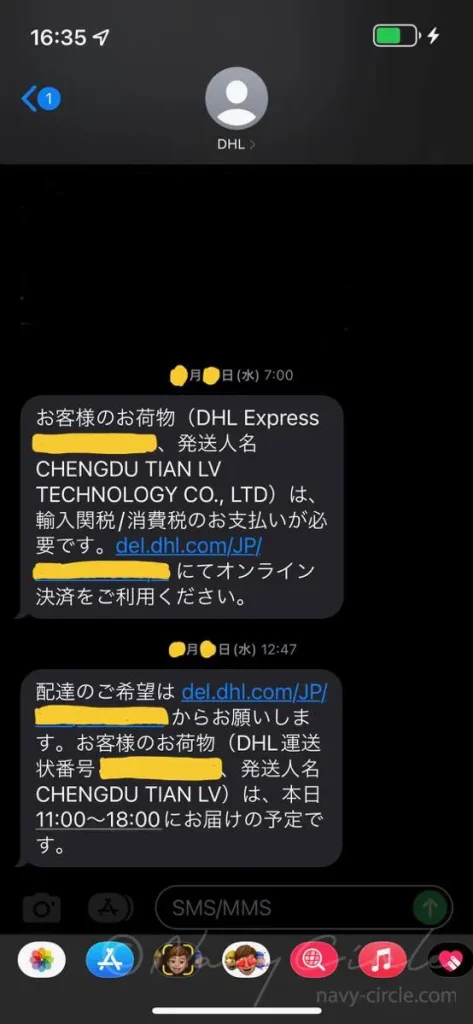

オンラインストアで注文を確定させてから、現地にて出荷されるまでちょうど1ヶ月程度を要しました。注文時点でのリードタイムは25日と表示されていたので、おおむね予定どおりといったところです。また、出荷から到着までは1週間ほどかかりました。

関税、内国消費税および通関手数料の支払いは、通関前だと思われるタイミングでDHLからSMSで通知があり、オンライン決済するような流れでした。FedExだと後日請求書が郵送されてくるようなパターンが多い印象です。私はDHLのスタイルがシステマティックで好みです。恐らく支払いを進めないと通関されないでしょうから (予想)、手数料の払い忘れも防げそうです。

受け取って早々、少し残念だったのはしっかりと梱包されていなかったこと。DHLの集荷用の薄いビニールの袋に、直接紙製の靴箱が入っていました。そのためか、到着時点で靴箱は壊れてしまっていました。

幸い、中の靴本体にはダメージは見受けられませんでした。私はこうした靴の元箱は使わず処分するので、箱のコンディションはあまり気にしません。しかし、箱も大切に保管・活用される方も少なくないはずです。あくまで一事案に過ぎませんが、出荷時の取り扱いは日本の基準・期待値とは少し異なることが伺えます。箱の破損を先方に報告したら、次回注文時の割引を提案してもらったのでよしとします。

届いた靴を詳しくみてみる

こちらの靴、届いた直後の写真を撮影したものの、手違いでデータを削除してしまいました……。そのため、今回紹介する写真は着用「後」のものとなります。

ところで、Yearn Shoemakerではラステッドツリーが販売されていますが、今回は購入を見送りました。代わりに、木型の形状が似ていると思しき別の靴のラステッドシューツリーを入れています。

甲革の雰囲気

まずは、アッパーを含む全体の雰囲気に着目してみます。

ミュージアムカーフのようにしっかりとムラ感を出したパティーヌが施されています。

前回の記事でも触れたように、イタリアのタンナリー「Bonaudo (ボナウド)」のクラストカーフを手染めしているようです。

今回の木型 (Y07 Last) はイギリスの名門「Anthony Cleverley (アンソニークレバリー)」のそれに強く寄せているようです。良くも悪くも、限りなく本家の「Churchill (チャーチル)」に似せられた仕上がりです。実際に、履いていると「本家のChurchillですか?」と聞かれることも少なくありません。

エッジの立ったサイドウォールは、ハンドラスティングならでは。ラスティングマシーンでは、このようにエッジの鋭い木型への釣込みは難しいと聞きます。この価格帯でハンドラスティングの雰囲気を味わえるのは、他にはない選択肢ではないかと感じます。

コンストラクション

次に、靴のコンストラクションを見てみたいと思います。

正面から見ると、ほんのりツイストしたラストであることが垣間見えます。ただし、シューツリーが別の靴のラステッドシューツリーなので、シルエットが本来の形状ではなくツリーの形状に引っ張られてしまっているかもしれません。

踵は少しボリューム感があります。個人的には、意匠面でもう少しコンパクトな踵が好みです。また、ヒールパーツの下半分 (ソール側) には縫い割りがあります。踵をシームレスにするのは、この価格だと工数・工期管理の面で難しいのでしょう。他のMTOメーカーでもシームレスヒールは非対応とされることが多い感覚です。

手でウェルティングされていることもあってか、踏まずはしっかり絞られています。ただ、Yearn ShoemakerのMade-to-order (MTO) にはベヴェルドウェストのオプションもあるようで、踏まずをさらに絞ったコンストラクションにも対応できるようです。ベヴェルドウェストを選択すれば、かかとももう少しコンパクトな作りになるかもしれません。

出し縫いのピッチは8 spi (stitch per inch) とのこと。マスキングテープを1インチの長さに切ってソールに貼り、縫い目の数を数えてみると、確かにだいたい8目あります。

アウトソールはレザーで、出し縫いはヒドゥンチャネルが施されています。アウトソールの革材は結構柔らかめです。最近はJ&FJ BakerやJoh. Rendenbach jr.のオークバークのアウトソールの靴を履くことが増えていたので、柔らかいアウトソールは却って新鮮です。

中底を見ても、手釣込みの様子が垣間見えます。

ところで、Yearn Shoemakerの以外の手製靴として、2022年9月当時、私の手元にはシンガポールの紳士服店「Yeossal (ヨーサル)」のMTOとハンガリーの「VASS (ヴォーシュ)」のRTW、そしてビスポークの靴がありました。

ビスポークの靴は、足に合わせて木型をラフターンから削って作っていただいたものです。大変主観的ですが、エルゴノミックな雰囲気やアッパーの木型への釣込みのしっかり感は、下のような印象です (右に行くほどそれらが強い)。

VASS < Yearn Shoemaker < Yeossal << ビスポーク

アッパーの縫製も含む全体的な製靴のていねいさ (これも雰囲気ですが) は、下のような印象です。

VASS << Yearn Shoemaker <= Yeossal << ビスポーク

機会があれば、もっと踏み込んで他の手製靴と比べてみたいと思います。

履き皺の入り具合

写真だと十分伝えにくいですが、皺の部分はキメも細かくて綺麗に皺が入っている印象です。

付属品

下のようなシューズバッグが付属します。片足ずつ収めるタイプで、コート用のウールの織地が使われているようです。

履いてみての総評

総評としては、かなり満足度が高いです。Instagramで見つけ、試着する機会もないまま気まぐれに購入した一足ですが、買って正解だったと感じます。

履いてみた

過去に紹介したアイテムの着画にYearn Shoemakerの靴が写っているので、そうした写真をいくつか取り上げてみました。

コーディネートしたジャケットは、下の記事で紹介したウールモヘアの注文服です。ジーンズはかれこれ13年くらい履いているもの。

もしくは、茶系の洋服と。

ポジティブな点

高い満足の要因のひとつに、靴と自分の足のフィット度合いが高いことがあります。

ボールジョイント・甲・踵、どのポイントにもいい感じにフィットしてくれます。なお、他の既成靴メーカーも含めた着用感に関して言うと、私は英国の「Edward Green (エドワードグリーン)」の202ラストが好みです。もちろん、Yearn ShoemakerのY07ラストのフィット感は202ラストとは別物ですが、この価格帯でここまで足に沿ってくれるのでありがたい限りです。

また、この靴を日本で活動されるビスポーク靴職人の方に見ていただく機会が何度かあったのですが、アッパーの革質、コンストラクションとも高評価で、興味を持ってご覧いただきました。客の履いている靴、ということでヨイショいただいたのかもしれませんが、手製靴のエキスパートの目から見ても悪くないという評価が得られたのは嬉しいことです。

そして、上でも挙げましたが、全体の製靴も丁寧だと思います。ところで、上では比較相手としてVASSを挙げました。VASSは方々で高い評価を得ていますが、私はあまりポジティブな印象を持っていません。VASSの木型が自分の足にあまりフィットしなかった (Fラスト・Kラスト・Uラスト)、という点も原因の一つかもしれません。ただ、私の手元に届いた個体を見て感じたのは、VASSはアッパーの縫製・底付けとも少し雑だな、といったものです。私がVASSの靴を購入したのは2019年から2021年にかけてで、主に直営オンラインストアを通じた個人輸入で入手しました。もしかすると、時代によって品質に差があるのかもしれません。

2022年9月現在の為替レートだと、VASSとYearn Shoemakerは本体価格が大体同じ程度になるかと思います。VASSとYearn Shoemakerのどちらを試すか迷う方がいれば、私はYearn Shoemakerを推したいと思います。

ネガティブな点

下の記事で、Yearn Shoemakerの安さの源泉がどこにあるのかについて検討してみました。

副資材について言及しましたが、個人的にはもう少しグレードの高い副資材を使い、それを価格に転嫁してしてもらえるといいかなと感じます。もちろん、Yearn Shoemaker側もマーケティングの結果、現在の仕様・ラインナップ・価格を決めたであろうと考えると、彼らの判断は最大限尊重したいところではあります。

ただ、実用上やや問題があると感じるのは、アウトソールの減りの速さです。上でも挙げたとおり、アウトソールは柔らかくて屈曲性が高く、かつ粘りがあるように感じます。その代償に、ソールの減りがかなり早そうな気がします。特に、ヒドゥンチャネルでドブを起こしたところの薄革が、3, 4度目の着用あたりでボロボロになり始めました。

直ちに耐久性や機能性に問題が生じるようなものではないですが、この感じだと最初のソール修理は結構早そうだ、と感じます。J&FJ BakerやJoh. Rendenbach jr. の靴は、何度履けども全然ソールが摩耗しないような感覚ですが、それとは対照的です。履き下ろしからちょうど2年後のタイミングで、ハーフラバーを貼りました。

一方、上で否定したVASSはJoh. Rendenbach jr. のオークバークをアウトソールに使っています。この点はVASSが勝るポイントと言えそうです。

副資材に関してついでに言及すると、Yearn ShoemakerのRTWでは、先芯 (トゥパフ) は革ではなく合成繊維の不織布を使っているとのことでした。このことをきっかけに、ドレスシューズの芯地について下の記事のように調べてみました。先芯がケミカルなものであることは、靴の価格を考慮すると十分理解できる点です。

月型芯 (ヒールカウンター) は何を使用しているのか不明です。なお、MTOだと150米ドルのアップチャージで革の芯に変更可能とのことです。

まとめ

Yearn ShoemakerのRTW「OXF. 768」について写真を交えてレビューしてみました。

Yearn Shoemakerはこの価格帯だと非常に良くできた靴だと思います。加えて、RTWであれば購入も簡単です。こうした海外の小規模な靴工房はECがイマイチなことも多いですが、購入プロセスも特につまづくところはありませんでした。為替レートにも依存しますが、送料・手数料込みで5-6万円くらいのレンジと言えるかと思います。「ユニオンインペリアル」や「42nd Royal Highland (フォーティーセカンドロイヤルハイランド)」を含め、国産の九分仕立て靴も視野に入ってくる価格です。恐らく、品質はいずれも謙遜ないレベルかと思われますが、MTOへのジャーニーが用意されているのがShoe nerdにとってのYearn Shoemakerの嬉しいところですね。

本稿を最初に公開した2022年9月当時、次はMTOを依頼してみようかと画策していましたが、当時Yearn Shoemakerは四川省で発生した地震や感染症ロックダウンの余波を受けていたようでした。オペレーションが正常化するまで、首を長くして待ってみることとします。

Yearn Shoemakerに加え、本稿でも言及したYeossalやマレーシアの靴工房「Winson Shoemaker (ウィンソンシューメーカー)」の靴に関する記事や、日本の靴職人の方に作っていただいたビスポーク靴に関するエピソードを公開しています。ご関心があれば、下のリンクから併せてご覧ください。

コメント 本記事の内容について、ぜひ忌憚なきご意見をお寄せください。